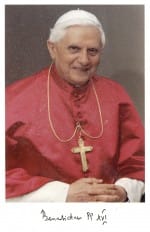

Lectio divina von Papst Benedikt XVI. für rund 200 Priesteramtskandidaten

„Der Baum der Kirche stirbt nicht ab, sondern er wächst immer wieder neu, trotz aller schweren Stürze.“ Das sagte Papst Benedikt XVI. am Freitagabend, 9. Februar bei einer „Lectio divina“, einer geistlichen Auslegung, zu der er jedes Jahr ins Priesterseminar des Erzbistums Rom kommt. Vor etwa 200 Priesteramtskandidaten meditierte der Papst im Lateranpalast über drei Verse aus dem Ersten Petrusbrief des Neuen Testaments. Dieser Brief sei fast so etwas wie eine erste Enzyklika“.so Benedikt. Keiner kann Christ sein, ohne dem Kreuz zu folgen, ohne auch den Märtyrer-Moment anzunehmen weiterlesen