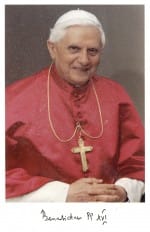

Lectio divina von Papst Benedikt XVI. für rund 200 Priesteramtskandidaten

„Der Baum der Kirche stirbt nicht ab, sondern er wächst immer wieder neu, trotz aller schweren Stürze.“ Das sagte Papst Benedikt XVI. am Freitagabend, 9. Februar bei einer „Lectio divina“, einer geistlichen Auslegung, zu der er jedes Jahr ins Priesterseminar des Erzbistums Rom kommt. Vor etwa 200 Priesteramtskandidaten meditierte der Papst im Lateranpalast über drei Verse aus dem Ersten Petrusbrief des Neuen Testaments. Dieser Brief sei fast so etwas wie eine erste Enzyklika“.so Benedikt. „Petrus, der Apostel – da spricht der, der in Jesus Christus den Messias erkannt hat und der als erster im Namen der künftigen Kirche gesagt hat: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da spricht der, der uns in diesen Glauben eingeführt hat; der, zu dem der Herr gesagt hat, er werde ihm die Schlüssel des Himmelreiches geben. Gleichzeitig spricht da aber auch der Mann, der gefallen ist, der Jesus verleugnet hat. Es ist wichtig, dass dieser Mann voller Leidenschaft, voller Gottessehnsucht, der in Jesus den Messias erkannt ist, derselbe ist, der auch gesündigt hat, der gefallen ist. Er ist trotzdem unter den Augen des Herrn geblieben und bleibt deswegen verantwortlich für die Kirche Gottes – er bleibt Beauftragter Christi, Träger seiner Liebe.“

Der hl. Petrus schreibt mithilfe der Kirche, spricht im Namen der Kirche

Benedikt XVI. erwähnte, dass die Exegeten angesichts des guten Griechisch, in dem der Erste Petrusbrief abgefasst ist, kaum glauben können, dass wirklich der Fischer aus Betsaida ihn verfasst haben soll. Aber der Autor des Briefes gebe, so sinnierte der Papst, am Ende des Textes selbst den Hinweis, dass er „durch Silvanus“ schreibe. Das könne darauf hindeuten, dass dieser Silvanus dem Petrus bei der Abfassung geholfen habe oder sogar selbst der Schreiber gewesen sei. „Jedenfalls können wir daraus schließen, dass der Brief selbst uns darauf hinweist, dass Petrus nicht allein war bei seinem Abfassen, sondern dass er den Brief einer Kirche ausdrückt, die schon auf einem Weg des Glaubens ist. Er schreibt nicht allein und isoliert, er schreibt mithilfe der Kirche und von Personen, die dabei helfen, den Glauben zu verteilen, in die Tiefe des Denkens einzudringen. Und das ist etwas sehr wichtiges: Hier spricht nicht Petrus, das Individuum, sondern er spricht als Mann der Kirche, im Namen der Kirche – nicht wie ein Genie des 19. Jahrhunderts, das seine eigenen originellen Ideen ausdrückt. Nein, er spricht nicht als individuelles Genie, sondern in Gemeinschaft mit der Kirche.“ Übrigens gehörten Silvanus und Markus, die am Ende des Ersten Petrusbriefes erwähnt würden, auch zum Freundeskreis des heiligen Paulus. Dadurch berührten sich „die Welten von Petrus und Paulus“, so der Papst: Hier stehe „nicht eine ausschließlich petrinische gegen eine paulinische Theologie“, sondern hier zeige sich „die eine Theologie der Kirche“.

„In der Kirche gibt es natürlich verschiedene Temperamente und Denkschulen, auch unterschiedlichen Stil. Und es ist gut, dass es auch heute diese Vielfalt der Gaben und der Temperamente gibt! Aber sie sind kein Kontrast, sondern verbinden sich im gemeinsamen Glauben.“

Petrus wusste, dass sein Ende der Märtyrertod sein würde

Petrus habe seinen Brief von Rom aus geschrieben, der damaligen Hauptstadt der Welt. In der Stadt habe es damals „eine große judenchristliche Gemeinde“ gegeben, ihre Sprache habe u.a. Spuren im Römischen Kanon hinterlassen, so der Papst. In Rom hätten also damals beide Lungenflügel der Urkirche geatmet: Juden- und Heidenchristen.

„Für Petrus war sein Weg von Jerusalem nach Rom sicher auch ein Weg zur Universalität der Kirche, ein Übergang zur Kirche der Völker, die aber auch immer eine Kirche der Juden war. Und bestimmt hat er auf diesem Weg nach Rom auch daran gedacht, dass Jesus ihm nach den Worten des Johannesevangeliums das Martyrium angekündigt hatte. Petrus wusste, dass sein Ende der Märtyrertod sein würde. Nach Rom gehen hieß für ihn also auch, dem Martyrium entgegenzugehen. Der Primat des Petrus hat damit nicht nur den Gehalt des Universalen, sondern auch einen martyrologischen Gehalt. Wir sollten uns ein Beispiel nehmen an diesem Gang des Petrus nach Rom: Er lädt auch uns ein, den Märtyrer-Aspekt am Christentum zu akzeptieren. Er kann heute ganz verschiedene Formen haben. Auch das Kreuz kann heute ganz verschiedene Formen annehmen, aber keiner kann Christ sein, ohne dem Kreuz zu folgen, ohne auch den Märtyrer-Moment anzunehmen.“

Paradox von Ruhm und Kreuz: Auserwählte und Märtyrer

Der Papst wies auch darauf hin, dass Petrus seinen Brief geschrieben habe „an die Auserwählten, die als Fremde … in der Zerstreuung leben“. Auch hier, im Zusammenbringen von „auserwählt“ und „fremd“, zeige sich wieder „dieses Paradox von Ruhm und Kreuz“, formulierte Benedikt XVI. „Auserwählt“ sei der Ruhmestitel Israels gewesen – diesen Titel übertrage Petrus nun auf alle Getauften, und die „Privilegien Israels“ gingen, wie der Brief dann ausführe, „auf alle Getauften über“.

„Auserwählt – denken wir doch einmal über dieses Wort nach. Wir sind auserwählt. Das heißt: Gott kennt uns von jeher, noch vor unserer Geburt, noch vor unserer Empfängnis. Gott hat mich als Christen gewollt, als Katholik, als Priester. Gott hat an mich gedacht, er hat mich unter Millionen gesucht und gesehen und auserwählt; nicht wegen meiner Verdienste, sondern um seiner eigenen Güte willen. Vielleicht sind wir heute versucht zu sagen, wir wollen nicht zu deutlich unsere Freude über unser Auserwähltsein zeigen, das wäre doch Triumphalismus. Aber Triumphalismus wäre es eher, wenn wir denken würden: Gott hat mich auserwählt, weil ich so groß bin. Sich hingegen zu freuen, dass Gott mich gewollt hat – das ist kein Triumphalismus, sondern Dankbarkeit. Ich glaube, wir müssen wieder diese Freude einüben, dass Gott wollte, dass ich in eine katholische Familie hineingeboren werde und dass ich Jesus schon früh kennengelernt habe.“

Christen sind heute in der Welt die am meisten verfolgte Gruppe

„Auserwählt“ habe etwas mit Privilegien zu tun, aber gleichzeitig auch mit Demut, spannt der Papst seinen Faden fort. Die Demut zeige sich an den Worten des Petrusbriefs: „zerstreut, Fremde“.

«Christ sein bedeutet nicht, sich einer Gruppe anzuschließen, um etwas zu tun, es ist nicht nur ein Akt meines Willens, nicht hauptsächlich meines Willens, meiner Vernunft: Es ist ein Akt Gottes. »Neu geboren« betrifft nicht nur den Bereich des Willens, des Denkens, sondern es betrifft die Sphäre des Seins.»

„Als Christen sind wir in die Fremde Zerstreute. Wir sehen, dass die Christen heute in der Welt die am meisten verfolgte Gruppe sind, weil sie sich nicht anpassen, weil sie eine Gegentendenz darstellen zum Egoismus und Materialismus. Natürlich sind Christen nicht nur Fremde, es gibt ja auch christliche Nationen, und wir sind stolz, zur Herausbildung der Kultur beigetragen zu haben. Es gibt einen gesunden Patriotismus, eine gesunde Freude, zu einer Nation zu gehören, die eine große Geschichte der Kultur, des Glaubens hat. Und doch – auch wenn wir so zu Hause sind, bleiben wir als Christen doch auch heute immer Fremde.“

Erben des Gottesreiches und der Zukunft Gottes

Viele Zeitgenossen wunderten sich heute doch über die Christen – wie man denn nur so leben könne, wie man denn solche Sachen glauben könne? Das gehöre zum Leben des Christen dazu, es sei „eine Art, mit dem gekreuzigten Christus zu sein, dieses Fremdsein, weil man nicht so lebt wie alle, sondern seinem Wort gemäß“.

«Gott hat an mich gedacht, er hat mich als Katholiken, als Träger seines Evangeliums, als Priester auserwählt. Ich glaube, es lohnt sich, öfter darüber nachzudenken und in diese Tatsache seiner Auserwshlung erneut einzutreten: Er hat mich auserwählt, er hat mich gewollt; jetzt antworte ich.»

„Wir sind Erben, nicht eines bestimmten Landes, sondern des Gottesreiches und der Zukunft Gottes. Erbe ist eine Sache der Zukunft, den Christsein heißt vor allem, dass wir die Zukunft haben: Die Zukunft gehört uns, es ist die Zukunft Gottes. Der Baum der Kirche stirbt nicht ab, er wächst immer wieder neu. Darum haben wir allen Grund, uns nicht – wie Papst Johannes XXIII. formuliert hat – von Unglückspropheten beeindrucken zu lassen, die sagen: Die Kirche hat ihre beste Zeit hinter sich, jetzt ist sie in der Sterbephase. Nein! Die Kirche erneuert sich immer wieder, sie wird immer wieder neu geboren.“ Das solle allerdings, so meinte Papst Benedikt, auch kein „falscher Optimismus“ sein. „Der falsche Optimismus war der nach dem Konzil, als die Klöster und Priesterseminare schlossen und alle sagten: Ach, das macht nichts, es ist doch alles in Ordnung. Nein! Es ist nicht alles in Ordnung. Es gibt auch schwerwiegende, gefährliche Abstürze, und wenn etwas falsch läuft, dann müssen wir das mit gesundem Realismus ins Auge fassen. Aber gleichzeitig können wir sicher sein: Auch wenn die Kirche hier und da stirbt wegen der Sünden der Menschen, wegen ihres fehlenden Glaubens, sie wird doch gleichzeitig neu geboren. Die Zukunft gehört wirklich Gott: Das ist die große Sicherheit unseres Lebens, unseres Glaubens, der wahre Optimismus, über den wir verfügen.“

Weitere Hinweise und Quellen

- Audio (MP3): Lectio divina für rund 200 Priesteramtskandidaten vom 9. Februar 2013

- Originaltext (Link vergriffen): St. v. Kempis, P. Bernd Hagenkord SJ, Radio Vatikan, Artikel 663422

- Radio Vatikan Archiv: Benedikt XVI.: „Der Baum der Kirche stirbt nicht ab“