Trotz immenser Gewalt harren Millionen weiterhin in Syrien aus

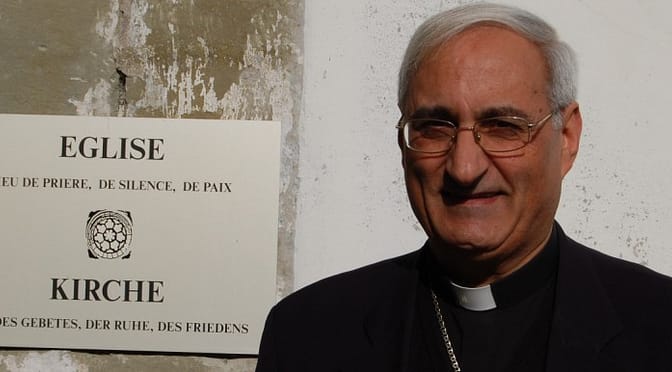

Seit dem Ausbruch der Gewalt in Syrien vor mehr als 4 Jahren hat sich die Situation der Menschen dramatisch verschlechtert. Mehr als 10 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Dennoch harren Millionen weiterhin in Syrien aus. Kirche in Not lädt Patriarch Gregorios III. Laham aus Damaskus am Wochenende vom 25.und 26. April in die Schweiz ein. Er berichtet über die aktuelle Lage vor Ort. Das Land Syrien ist in so viele Teile zersplittert, die von verschiedenen Gruppen kontrolliert werden, dass es immer fraglicher wird, ob nach einem Ende der Kämpfe noch so etwas wie eine syrische Identität vorhanden sein wird. Patriarch Gregorius III. setzt sich fürs Bleiben der Christen in Syrien ein weiterlesen

Seit dem Ausbruch der Gewalt in Syrien vor mehr als 4 Jahren hat sich die Situation der Menschen dramatisch verschlechtert. Mehr als 10 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Dennoch harren Millionen weiterhin in Syrien aus. Kirche in Not lädt Patriarch Gregorios III. Laham aus Damaskus am Wochenende vom 25.und 26. April in die Schweiz ein. Er berichtet über die aktuelle Lage vor Ort. Das Land Syrien ist in so viele Teile zersplittert, die von verschiedenen Gruppen kontrolliert werden, dass es immer fraglicher wird, ob nach einem Ende der Kämpfe noch so etwas wie eine syrische Identität vorhanden sein wird. Patriarch Gregorius III. setzt sich fürs Bleiben der Christen in Syrien ein weiterlesen

Vom 20. bis 27. März 2015 weilt der nigerianische Obiora Ike in verschiedenen Schweizer Pfarreien, wo er Eucharistie feiern und Vorträge halten wird. Er wird über die äusserst schwierige Situation der Christen in seiner Heimat

Vom 20. bis 27. März 2015 weilt der nigerianische Obiora Ike in verschiedenen Schweizer Pfarreien, wo er Eucharistie feiern und Vorträge halten wird. Er wird über die äusserst schwierige Situation der Christen in seiner Heimat

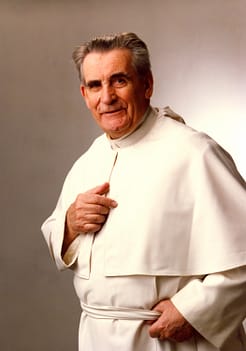

Am ersten Samstag der Fastenzeit [16. Februar 2013] begann Radio Vatikan wieder mit den geistlichen Übungen, den Radioexerzitien. 12 Sendungen bereiteten uns so auf die Feier des Osterfestes vor. Aber anders als in den vergangenen Jahren, hat Radio Vatikan in dieser Fastenzeit keinen Gastsprecher gewonnen, der die Texte schrieb und sprach, sondern wollte, dass wir unserem [damals noch nicht emeritierten] Papst Benedikt XVI. zuhören. Als die Redaktion von Radio Vatikan sich das vorgenommen hatte, war weit und breit noch keine Rede vom Rücktritt des Papstes. Es war also mehr oder weniger ein ungeplantes Zusammentreffen. Es war aber andererseits sehr passend, hatte Papst Benedikt XVI. doch gerade die Zeit der Besinnung und Umkehr gewählt, um seinen Schritt zu vollziehen und damit der Kirche Zeit zu geben zu reflektieren und zu beten.

Am ersten Samstag der Fastenzeit [16. Februar 2013] begann Radio Vatikan wieder mit den geistlichen Übungen, den Radioexerzitien. 12 Sendungen bereiteten uns so auf die Feier des Osterfestes vor. Aber anders als in den vergangenen Jahren, hat Radio Vatikan in dieser Fastenzeit keinen Gastsprecher gewonnen, der die Texte schrieb und sprach, sondern wollte, dass wir unserem [damals noch nicht emeritierten] Papst Benedikt XVI. zuhören. Als die Redaktion von Radio Vatikan sich das vorgenommen hatte, war weit und breit noch keine Rede vom Rücktritt des Papstes. Es war also mehr oder weniger ein ungeplantes Zusammentreffen. Es war aber andererseits sehr passend, hatte Papst Benedikt XVI. doch gerade die Zeit der Besinnung und Umkehr gewählt, um seinen Schritt zu vollziehen und damit der Kirche Zeit zu geben zu reflektieren und zu beten.